|

HISTOIRE DU KEF (version provisoire)

PERIODE PRE-ROMAINE Située au Nord-Ouest de la Tunisie (36°11Nord et 8°43Est), à 175 km. à l’ouest de Tunis et à 40 km à l’est des frontières algériennes, la ville du Kef est, depuis la plus haute Antiquité, la principale ville du Haut-Tell, du Nord-Ouest tunisien et d'une bonne partie de l'Est algérien, dont elle constituait, jusqu'à une date récente, le centre politique, le plus important centre religieux et la place forte dominante. La présence, à proximité, du plus vieux site archéologique tunisien à Sidi Zin, dans la vallée de l'Oued Mellègue, laisse penser que la région du Kef fut l'une des premières occupées par l'homme préhistorique. Plus tard, il s'établit sur les hauteurs du Kef (Djebel Dyr), au lieu-dit Sidi Mansour. Il put y profiter d'une abondante source d'eau, d'un site facilement défendable au coeur d'une région giboyeuse ainsi que d'un refuge naturel dans les grottes locales. Des peintures rupestres encore visibles témoignent de son passage (esh-Shgega). Grottes de Sidi Mansour Le site du Kef fut également occupé très tôt, comme en témoignent les récentes découvertes, au coeur même de la ville, de vestiges d'industries lithiques néolithiques en rapport avec des activités agricoles (oued el Aïn). C'est sans doute à cette époque que remontent les premiers cultes autour de la source abondante de Ras el Aïn, située en plein centre-ville. Les Keffois parlent encore de la Sainte gardienne des eaux de la source, Lella Mna, lointaine survivance de l'ancien culte du génie des eaux et des sources. Source Romaine (Ras el Aïn) L'époque mégalithique dut être florissante, si on en juge par les nombreux vestiges mégalithiques qui ont traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous (Hram de Sidi Mansour). Beaucoup ont malheureusement disparu, témoins des premiers foyers de peuplement sédentaire qui devaient donner naissance à la ville.

Dolmens sur les hauteurs du Kef L'influence carthaginoise atteignit la ville au 5 ème s. av. J.-C., comme l'atteste la découverte de restes de céramiques puniques du IVème s. av. J.-C., lors de la construction des remparts de la ville (Borj Glel). Son site perché, riche en eau, amena sur la ville la protection d'Ashtar (ou Astarté), déesse de la fécondité. Ce culte est peut-être à l'origine du premier nom de la ville, Cirta (Chirta = Kirta), signifiant très probablement : haut-lieu sacré, sanctuaire consacré à Ashtar : a-chirta. Cirta fut, déjà dès l'époque numide, une ville-temple et un centre de pèlerinage, permettant la création d'alliances politiques avec les villes voisines (amphictyonie). Cette organisation territoriale autochtone survivra plus tard, à l’époque romaine, sous les noms de "pertica" et de "castellae". La ville passa par la suite sous le contrôle des Numides massaesyles. Syphax, roi des Numides, fit de Cirta une résidence dès 205 av. J.-C. Massinissa (203-148 av. J.-C.), roi des Numides massyles, après sa victoire sur Syphax en 203 av. J.-C., renforça son rôle de capitale du royaume numide unifié, le Regum Numidiae. Micipsa (148-118 av. J.-C.),son fils et héritier, l’embellit. Les Anciens la qualifiaient de ville splendide, elle accueillait une importante colonie grecque et italique, généralement des lettrés, des architectes et des négociants en blé. Lorsque survint la mort de Micipsa, en 118, ses trois héritiers (Adherbal, Hiempsal et Jugurtha) se disputèrent le royaume. Hiempsal fut très vite assassiné par Jugurtha. Ce geste eut pour conséquence de diviser les Numides en deux camps, l'un pour Adherbal, et le second constitué surtout par l'élite militaire favorable à Jugurtha. Echu à Adherbal par un arbitrage du Sénat romain, Cirta fut assiégée et investie par Jugurtha en 112 av. J.-C.Adherbal fut vaincu et égorgé la même année. Jugurtha était maître de toute la Numidie. Mais dès 110 av. J.-C., les combats reprirent contre l'armée romaine. La ville de Cirta se rendit aux Romains en 108 av. J.-C. Ceux-ci établirent, non loin, un camp permanent pour mener leur guerre contre Jugurtha, retiré dans le Sud. Les combats prirent fin en 105, par la capture du chef numide. Celui-ci fut exilé à Rome et exécuté le 1er Janvier 104. (plus de détails sur les guerres de Jugurtha) C'est en 46 av. J.C., sous Jules César, que Cirta fut annexé à l'empire romain, avec le reste de la Numidie indépendante de Juba, au sein de l’Africa Nova. La ville était alors occupée par Sittius. En 42-40 av. J.-C., Cirta fut assiégée, en tant que résidence probable du gouverneur romain de cette nouvelle province, Sextius, lors des conflits qui opposa celui-ci à Cornificius, gouverneur de l’Africa Vetus. Après une première fondation coloniale de la Colonia Julia Cirta vers 40 av. J.-C., probablement à la suite d’un programme de J. César, la colonie fut renouvelée du temps d’Auguste, entre 36 et 27 av. J.-C, en une importante colonie, celle des Siccensis. Ce sont probablement des descendants de vétérans marianistes (soldats de Marius qui combattirent Jugurtha) transplantés de l’Est et des vétérans, fraîchement démobilisés, de J. César. Ces colons furent classés dans la tribu romaine de Quirina. La ville devait porter, dès lors, le nom de Sicca en même temps que celui de Cirta. Il est fort possible que le renouvellement de la colonie julienne (Colonia Julia Cirta) ait donné lieu à l’épithète nova de Cirta Nova. Très tôt, celle-ci devient le centre d’un important mouvement migratoire et d’un vaste territoire colonial (pertica). En témoigne la variété des identités des habitants : Antistius, Aurelius, Caecilii, Calpurnii, Sallustii, Calecinius, Laberii, Ilius,... De plus, il n’est pas exclu que Cirta Sicca, dont le territoire initial devait s’étendre sur une très vaste superficie, ne fut pas pour un temps, le siège du légat de la Numidie proconsulaire avant la création du Diocèse d’Hippone à la fin du IIe siècle. La ville sera plus connue sous le nom officiel de Colonia Julia Veneria Cirta Nova Sicca, bien qu’on la désigna, assez tôt, au début de l’époque impériale, du temps de Tibère, sous le double nom de Cirta et de Sicca. Mais le nom usuel qui devait prédominer fut Sicca Veneria, nom composé reflétant son statut mixte et particulier, celui d’une ville-temple, où l’on distingue entre l’ordo des Siccenses civil et les Venerii religieux (colonia Siccensium et Veneris).

Le nom de Cirta fut toutefois utilisé dans les milieux autochtones jusqu’au IVe siècle. Sicca est signalée par la plupart des sources géographiques anciennes comme dans Pline, Ptolémée, l’Itinéraire d’Antonin et la Table de Peutinger. Elle est au centre d’un important carrefour routier, c’est la plus importante station sur la voie qui relie Carthage à Cirta (Constantine). La ville, sous la direction de l’ordo des Siccenses, devait connaître une remarquable évolution urbaine et architecturale marquée par d’importantes réalisations monumentales : forums, Capitole, temples, théâtre, amphithéâtre, arcs de triomphe, monuments honorifiques. L'alimentation en eau fut assurée par un aqueduc pour suppléer à la source principale Ras el Aîn. L'abondance en eau permit de développer un important réseau d'adduction et d'évacuation encore utilisé de nos jours. Un important complexe thermal vit le jour vers le 3ème siècle ap.J.C.

Thermes romains dans le Centre Ville La ville a dû connaître notamment

une importante production artistique, particulièrement dans l’art de la

mosaïque. La multiplicité des thermes, les jeux de cirque, les représentations

théâtrales, dont certaines sont données en langue grecque, l’animation

de la vie économique, politique et religieuse laissent deviner une cité

prospère et vivante. Cirta Sicca, devenue creuset romano-africain, donna

à l’empire romain une brillante élite et d’illustres personnages politiques,

littéraires, scientifiques, tels que : Le vieux temple d’Ashtar, célèbre pour son confrérisme féminin, fut converti, du temps des Juliens, en temple de Vénus, dirigé par un collège des Venerii. Il fut, vraisemblablement, rénové au IIe siècle, du temps d’Hadrien. C’est ce qui pourrait éventuellement expliquer l’adjectif de nova accolé à la titulature officielle de la ville. Le temple de Vénus resta en activité jusqu’au début du IVe siècle et continua à bénéficier de soins particuliers de la part du curateur de la ville Valerius Romanus. La ville a dû connaître au milieu du IIIe siècle d’importants troubles. Sicca fut témoin, du temps de Gallien (253-268) et des fameux trente empereurs usurpateurs, de la malheureuse aventure de l’imperator africain Celsus (265), qui fut destitué et massacré, après une semaine, par les citoyens et la garnison de la ville, restés fidèles à la légalité. En 276, le soulèvement berbère emmené par Aradion, fut réprimé par le futur empereur Probus au terme d'un combat singulier entre les deux chefs, non loin de la ville. Probus honorera son malheureux adversaire en lui faisant élever un important mausolée. L'arrivée du christianisme fit de

Sicca un important évêché cité dès 256. Elle y eut un martyr, l’évêque

Castus (255). Son église connut ses heures de gloire grâce à d’autres

évêques célèbres tels que : Arnobe, ardent défenseur de la foi chrétienne, enseignait la rhétorique à Sicca, du temps de Dioclétien (284-305). Il y animait, à l’instar de Madaure, une véritable académie et une célèbre école de rhétorique fréquentée par beaucoup de jeunes qui affluaient de partout. On y venait de Carthage même, comme ce fut le cas du célèbre saint Marcellin d’Embrun. C’est à Sicca que ce dernier côtoyait Donat et deux jeunes chrétiens : saint Vincent et saint Domnin. Lactance, le plus brillant des élèves d’Arnobe, était vraisemblablement originaire de la région. De Sicca, ces brillants élèves partiront en Europe où ils connaîtront une remarquable destinée. Saint Marcellin, saint Vincent et saint Domnin, armés de l’enseignement lumineux de l’école de Sicca, iront évangéliser une région retournée au paganisme, celle des Alpes de Haute Provence en France. Ils y fondèrent des églises, à Embrun et à Digne. Enseignant aussi bien en Afrique, en Nicomédie, qu’en Gaule, Lactance deviendra l’un des plus célèbres apologistes du monde latin et Donat, installé à Rome, deviendra l’un des grammairiens le plus notoires. C’est probablement à travers le témoignage de ce dernier que son élève Saint Jérôme put rédiger la courte biographie d’Arnobe de Sicca. Parmi les théologiens célèbres, on doit également citer Saint Augustin qui fit de nombreux séjours à Sicca où il anima la vie monastique. C’est à la fin du IVe siècle qu’on construisit sur les vestiges du Capitole païen l’importante église de saint Pierre (Dar el Kous). Basilique Romaine de Dar el Kous On peut supposer que l'arrivée des Vandales au 5 ème siècle (prise de Carthage par Genséric en 435) fut une catastrophe pour la ville pendant près d'un siècle. Sicca, devenu fief de l’arianisme (forme de christianisme non reconnu par l'Eglise officielle catholique), fut un lieu de déportation de plus de quatre mille Catholiques persécutés par Hunéric (477-484). Ce fut l'époque où saint Fulgence tenta en vain de fonder un ordre à Sicca. La période vandale prit fin en Tunisie en 534 par les victoires des troupes byzantines de Belisaire. A l’époque byzantine la ville était dotée d’édifices religieux et d’ouvrages de fortification qui en firent l’une des plus importantes places du pays pour surveiller les grands axes et contrer les mouvements de résistance maures. Son nom Sicca Veneria s’est transformé, à la fin de l’Antiquité classique, sous l’influence chrétienne, d’une ville vénérée (Sicca Veneria) à une ville bénie (Sikka Beneria), nom que les conquérants Arabes allaient hériter, transcrire et transmettre sous la forme de Chaqbanariya. Les armées arabes arrivèrent en Tunisie dès 648 (victoire des armées d'Abdallah ben Saad sur les troupes du patrice Grégoire). Sicca connut un premier raid des armées arabes en 688, du temps de Zouheïr ibn Qaïss Al Balawi. Si Carthage tomba en 689, la conquête définitive de Sicca semble acquise à la fin des campagnes de Moussa ibn Noussayr. Islamisée mais insoumise, Chaqbanariya sera en 788 l’ultime carré de résistance des Berbères Kharéjites soufrites du nord, conduits par Salah Ibn Noussayr En-Nafzi et la Phalange des grands doctrinaires, où ils seront défaits devant le chef des armées de Yazid. La ville, célèbre pour sa Qalaâ (forteresse), fut mêlée néanmoins à plusieurs événements importants comme la chute des Aghalabides en 909, la révolte d’Abi Yazid et les guerres civiles entre Badis et son oncle Hammad. Siège de gouverneur à l’époque ziride la ville se déclara autonome au XIe siècle, lors de l’invasion des tribus arabe des Béni Hillal (1051-1052). Les Almohavides la récupèrent des mains de ces seigneurs, les Klaâ en 1159. Elle connut en 1181 les incursions de l’Arménien Qaraqouch, relayé par le Morabit Majorquin Ibn Ghaniya qui réussit en 1204 à la faire rentrer sous son autorité après un premier échec en 1200. Ce fut la dernière fois où l’on évoqua la Qalaâ de Chaqbanariya.

Vues de la vieille ville (Medina) La ville tomba alors dans l’anonymat complet. C’est à peine si l’on citait son nom. Même si d’autres sources évoquèrent du XIIe siècle au XIVe siècle sa grandeur et sa splendeur passées, elle est à peine évoquée par le voyageur-pèlerin marocain Al’Abdari au XIIIe siècle sur la route des fortresses (tariq al qilaâ). Le fin lettré Andalous Abi Al Moutarif ‘Amira au XIVe siècle ne disait pas beaucoup de bien de la ville. Seule image lumineuse de cette époque : l’enseignement que donna Sidi Ahmed bin Harzallah au XVe siècle. La ville semble garder toutefois son prestige religieux. Fief autonome de la tribu arabe des Muhalhil, les Béni Channouf, au moment de la décomposition du pouvoir Hafside, Chaqbanariya, devenue au cours du XVIe siècle El Kef , le Rocher (الكاف) sera reprise, à la fin du XVIe, par les Ottomans de Tunis (1573 : occupation de Tunis par Sinan Pacha) pour en faire un important point d’appui pour contenir les tribus autonomes de la région et recréer le territoire national. On y construit déjà, dès 1600, un premier fort. Des conflits frontaliers avec le voisin algérien en 1614 et 1628 allaient mettre en valeur la position forte du Kef. On y installa dès 1637 une garnison permanente (oujaq) appuyée par des tribus supplétives (makhzen). Le Kef devint un véritable bastion avancé de la Régence de Tunis face à l’ouest. El Kef connaîtra, à partir du XVIIe siècle et sous l’ombre de cette nouvelle paix, un essor économique, urbain et culturel remarquable. Son rôle religieux sera encore mieux souligné par la fondation d’ordres confrériques et maraboutiques. Sa vocation défensive restera néanmoins prédominante. Elle sera l’enjeu des différents conflits armés qui marquèrent la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle entre prétendants mouradites et Algériens et entre Ibrahim Chérif et ces derniers. Ces multiples conflits allaient amener au pouvoir, en 1705, une nouvelle famille régnante originaire du Kef, la dynastie husseinite des fils du Grec Ali Turki, originaire de Candie et commandant de la place et des njou’a arabes du Kef, Husseïn, Mhamed et son fils Ali Bacha, ainsi que le frère maternel de Husseïn, Ameur Bey. El Kef est connu comme la ville du trône (Blad al koursi). La place forte du Kef demeura le principal théâtre et enjeu des longs conflits qui opposèrent, dans la première moitié du XVIIIe siècle, les partisans de Husseïn bin Ali et ceux de son neveu Ali Bacha, querelles attisées par les interventions armées des Turcs d’Alger. Ali Bacha renforça considérablement les fortifications du Kef et la ceintura de remparts, dès 1740. La dernière campagne de 1756 verra toutefois la destruction de la ville et son désarmement. Ce n’est qu’au début du XIXe siècle que Hamouda Bacha, décidé à s’affranchir de la tutelle d’Alger, réhabilita la place du Kef et relèvera de nouveau ses fortifications et sa Kasbah. Celles-ci permirent de nouveau, grâce à la participation active des principaux chefs religieux de la ville et au ralliement des tribus frontalières, de remporter d’écrasantes victoires sur Alger et de sauvegarder l’intégrité du territoire de la Régence de Tunis et son indépendance.

La Kasbah La ville allait s’imposer, à partir de la fin du XVIIIe siècle comme une véritable métropole confrérique et maraboutique. On y dénombrait à la fin du siècle dernier la plupart des grandes confréries du Maghreb telles les Aïssaouiya, les Rahmaniya, les Qadriya et plus de cent coupoles de marabouts, telle la superbe mosquée de Sidi Bou Makhlouf.

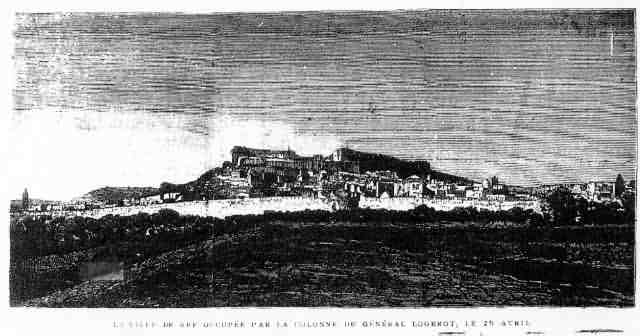

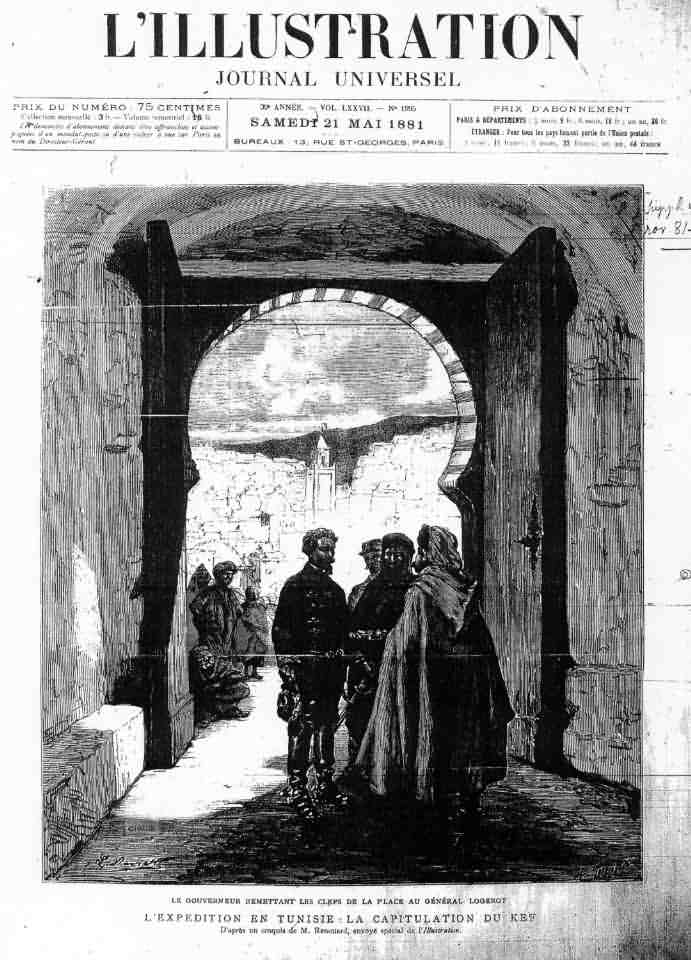

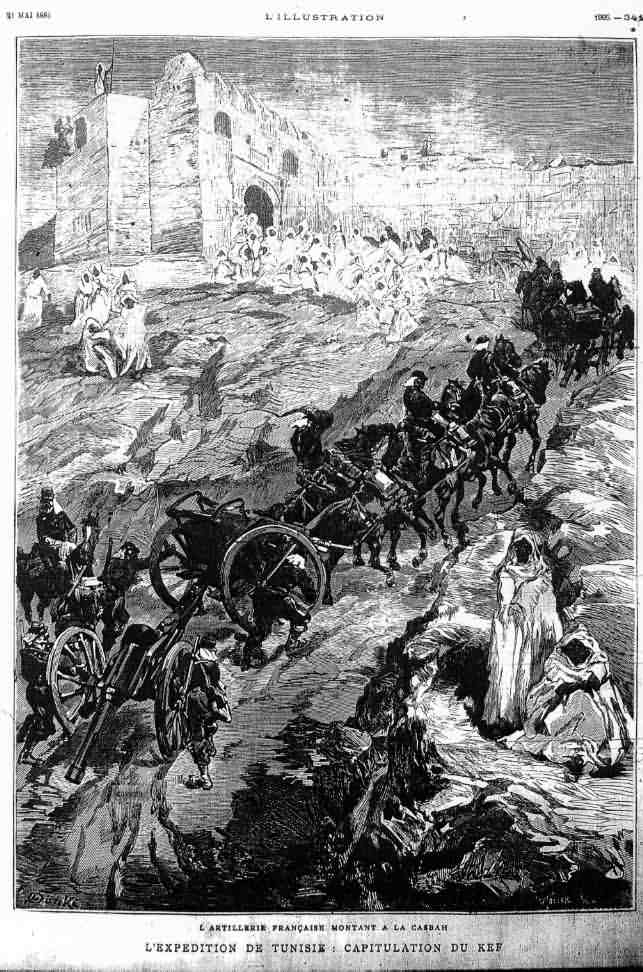

Mosquée Sidi Bou Makhlouf La ville connut également, malgré les différents conflits, disettes ou épidémies, une prospérité économique et une importante expansion urbaine. Elle fut un véritable foyer de personnalités religieuses, intellectuelles et politiques, sans oublier une importante communauté juive, qui compta jusqu'à 600 personnes regroupées dans la Hara, autour de la synagogue aussi appelée Ghriba. (plus de détails sur la communauté juive du Kef) El Kef fut en 1864 au coeur de la grande insurrection des tribus ounifa de la région contre le pouvoir beylical et les exactions des Mamlouks de la cour. En dépit du rôle modérateur tenu par les chefs religieux de la ville, la ville et sa région connaîtront une répression aveugle. Les calamités de 1867 finiront par précipiter la ville dans le gouffre. Celle-ci connaîtra un déclin urbain et démographique fatal achevé par l’occupation militaire française de 1881 où les chefs religieux, le gouverneur et la population de la ville, partagés entre la modération et la résistance armée, ouvrirent les portes de la ville sans combat. Place militaire française, centre de colonisation et d’exploitation minière, érigée en commune dès 1884, el Kef sera le centre administratif de la IIIe Région. (conseils municipaux de 1884 à 1957) La ville jouera au cours de la seconde guerre mondiale le rôle de capitale provisoire du pays demeuré hors des zones occupées par les forces de l’Axe. On avait même eu le projet d’y chercher un Bey pour remplacer Moncef Bey, destitué. Foyer de militantisme politique, syndical au cours de la lutte nationale, El Kef et sa région étaient également un sanctuaire de la résistance armée tunisienne et algérienne. Le leader Habib Bourguiba aimait y séjourner et s’identifia souvent à Jugurtha. Marginalisée et victime de politiques économiques récentes, la ville connaît actuellement un renouveau urbain remarquable. Sa superficie urbanisée actuelle est de 2500 hectares dont 45 sont situés à l'intérieur des anciens remparts de la vieille medina. Elle compte 42.449 habitants (1994). Chef-lieu du Gouvernorat du Kef, l'ensemble de la vile actuelle est réparti entre deux délégations, celle du Kef oriental et celle du Kef occidental. Son statut actuel de ville moyenne ne reflète en rien son histoire. Heureusement, son patrimoine architectural ne cesse de bénéficier d’importants programmes de restauration et de mise en valeur, dignes de sa longue et prestigieuse histoire. |

|

|

|

|