|

SITES TOURISTIQUES |

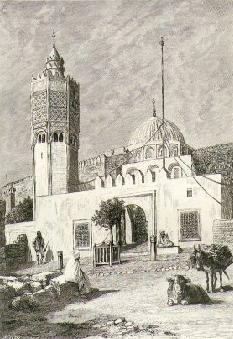

SIDI BOU MAKHOUF Situé tout à la fois au pied d’el-Qasba et sur le palier des sanctuaires, le mausolée de Sidi Abd Allah Bou Makhlouf domine la médina et lui imprègne une allure assez originale, qui a fini par symboliser et distingue le paysage urbain et architectural du Kef. Par les différents ajouts et réajustements, cette élégante zaouia a fini par s’équilibrer en un ensemble architectural original. Sa belle et harmonieuse composition volumétrique est enrichie de trois coupoles de forme et de grandeur différentes, dont deux sont côtelées, et d’un très beau minaret octogonal revêtu de petits carreaux de céramique émaillée. En vérité, on connaît très peu de choses quant à l’histoire de la construction de cette zawiya, on doit noter toutefois que malgré cette imprécision, on peut distinguer néanmoins les étapes suivantes : - D’après la légende, il y a eu, tout d’abord, une simple "khaloua " (sanctuaire à ciel ouvert) consacrée à Sidi Abd Allah Bou Makhlouf (XVIIe s.). - Construction sur la tombe du saint d’une première qubba simple (XVIIIe s.). - Une deuxième salle à coupole est ajoutée à cette dernière (1827). - Ce premier noyau situé du côté Nord s’est vu adjoindre, vers 1835, la grande salle, la cour et le minaret. L’entrée principale semble se situer du côté Sud. - On a dû, au début du XXe s., ajouter une deuxième cour du côté Sud et réaménager la porte. - L’ensemble du monument fut entièrement restauré en 1966. Le mausolée domine la petite place aménagée en larges paliers pavés, encadrée d’un fondouk et d’un café et agrémentée d’un mûrier séculaire et familier. On y accède par deux portes, celle du sud (souvent fermée) et celle de l’ouest la plus en usage. L’entrée ouest, en plein cintre outre-passée, aménagée dans un encadrement sobre en pierre de Rjich est abritée sous un auvent en bois ouvragé. La porte d’entrée comporte deux vantaux en bois ouvragé et un portillon. On accède à l’intérieur par un petit vestibule qui donne à la fois sur la porte du minaret à droite, la porte réservée aux femmes à gauche et la cour et le petit préau en face. Au-dessus de la porte du vestibule qui donne accès à la cour, on peut remarquer sur le linteau une inscription arabe : c’est un verset du Coran extrait de Sourat el-Fath, célébrant visiblement un important événement historique que la ville a dû connaître. Des traces, encore visibles de supports métalliques révèlent l’existence d’une inscription incrustée en plomb. Ce linteau était ramené d’une maison particulière située non loin de Sidi Bou Makhlouf. L’entrée du mausolée est située à gauche, elle est décorée par un arc aveugle reposant sur deux colonnes antiques où s’ouvre la porte de la grande salle, celle-ci est encadrée par des panneaux de céramique émaillée. La porte en bois de mûrier joliment ouvragée est ornée de deux remarquables heurtoirs en bronze calligraphiés portant chacun des inscriptions arabes reproduisant la formule de la "shahada " (le premier des cinq principes de la foi islamique). La grande salle, dont le plan est une composition subtile entre le plan basilical grec et latin, est surmontée d’une grande coupole centrale à trombes, reposant de part et d’autre sur une double arcade de plein cintre appuyée sur des colonnes antiques de récupération, ouvrant sur deux nerfs latérales basses en voûtes d’arrêts. Celle de droite aboutit à un petit mihrab, tandis que celle de gauche met en communication directe l’entrée des femmes avec la turba. Dans le prolongement de la porte d’entrée et dans l’axe N.S de la grande coupole est aménagé un grand arc dédoublé et fermé à mi-hauteur par un claustra en bois. Cette salle est remarquable par la richesse et la variété de sa décoration. Tous ses murs intérieurs sont recouverts de panneaux de petits carreaux de céramique émaillée de facture tunisienne, encadrés de lister noir en faïence. On y trouve tous les motifs et les variétés de couleurs connus. Le reste des murs, particulièrement l’intérieur de la grande coupole, est revêtu d’un exceptionnel travail de stuc finement ciselé où sont représentés la plupart des techniques et des thèmes en usage : calligraphies, motifs géométriques et floraux… Les trombes de la coupole sont décorées de coquilles et de calligraphies des quatre noms des Califes. Quant aux quatre parois de la base de la grande coupole, ils sont décorés de registres portant les 99 noms d’Allah. Les fenêtres de la base et du tambour de la coupole sont aménagées en petits claustra ajourés en vitrail pour filtrer et colorer la lumière du jour. Cette salle est en réalité un petit chef d’œuvre de l’école tunisienne, d’inspiration mauresque, de la première moitié du XIXe s., lors de sa dernière renaissance. Tous ces aménagements et cette décoration sont conçus, au-delà des côtés fonctionnels, pour mettre en exergue l’aspect cérémonial des séances particulières et envoûtantes de la triqa issawiya, car les lieux devaient servir, dés le début, comme siège des différentes activités de la confrérie mystique des Issawiya. Derrière cette salle, séparées par des claustra en bois, les deux premières salles originelles, plus dépouillées, sont réservées à la turba de Sidi Abd Allah Bou Makhlouf, de ses deux frères et des différents cheikhs de la famille maraboutique el-Gzouni qui se sont succédé à la tête de la confrérie. Leurs tombes sont recouvertes de catafalques en bois ouvragé avec des panneaux très bien ouvragés. C’était aussi la partie réservée aux femmes pendant les soirées de la Issawiya. Le sanctuaire, toujours vénéré, est resté l’objet de nombreuses visites pieuses (ziara), accompagnées souvent de sacrifices et de différentes offrandes de fidèles. Ces derniers sont aussi bien des habitants de la ville qu’originaires de tous les coins du pays, plus particulièrement du nord-ouest tunisien. La zawiya continue à servir également de lieu de témoignage et de fêtes diverses notamment les mariages, les circoncisions, le haj, les zerdas. Les lieux servaient jusqu’à une date récente, en plus des cérémonies liturgiques de la Issawiya, de véritable conservatoire de la très vieille tradition musicale : chants liturgiques, chants soufis, malouf, chants maraboutiques, chansons keffoises, etc. Certains grands sheikhs de la musique y avaient laissé leurs emprunts comme Sahbi Mosrati, Dardoumi Père et son fils Habib, Beshir ed-Dhib, Brahim Geddish, Habib Amar…

|

Sidi Abd Allah Bou Makhlouf Originaire de Meknès du Maroc, fief de la triqa issawiya et de son fondateur, Sidi Mhamed bin Issa, Sidi Abd Allah Bou Makhlouf arrivait au Kef en 1688 avec ses deux frères Bou Bakr et Alala. Ils s’installaient dans les vieux souks comme artisans de cuir. C’est à Allala, le plus jeune des trois frères, que devait revenir le mérite d’avoir construit le premier noyau de la zawiya et institué la triqa issawiya définitivement. Décédé en 1766 ?, Allala laissa, paraît-il, à son fils Mohamed et à son petit-fils el-Haj Mohamed el-Jazouli el-Gzouni la direction de la confrérie. Ce dernier est compté comme étant le second fondateur de la triqa (1826-1870). Sa succession était successivement assurée par :

Largement diffusée dans la ville et dans la région, surtout dans les massifs de Wergha, la confrérie des Issawiya sera encore renforcée, après 1891, par la fusion avec l’autre branche des Issawiya du Kef, celle des Shrishi-Bin Abda. La confrérie comptait jusqu’à plus de 3.000 affiliés.

|

L’exemple syncrétique de l’architecture religieuse de Sidi Bou Makhlouf est très éloquent. Tout en perpétuant les vieilles traditions héritées du passé de la ville du Kef, il reflète aussi le degré d’ouverture de celle-ci sur les différents courants artistiques du pays. Si le plan de la grande salle de composition basilicale renvoie à des lointains souvenirs latino-grecs, la décoration intérieure est d’origine mauresque. Quant à la grande coupole au prototype kairouanais elle se conjugue avec un minaret octogonal, d’inspiration mouradite tunisoise. Bien avant la dernière restauration, certaines parties, dont les anciens étages de la maison de Sidi Bin Issa, étaient recouvertes des tuiles demi-rondes de Testour. Il n’est pas jusqu’au paisible mûrier qui était transplanté de Zaghouan et entretenu avec un soin tout particulier.

|