EL-KEF |

Sites touristiques |

|

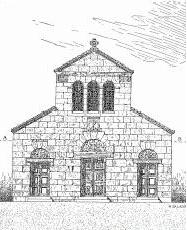

BASILIQUE DE SAINT PIERRE Rue Amilcar Plus connue sous le nom de Dar el-Kous (maison de l’arc ) à cause de sa remarquable abside, cette basilique, utilisée autrefois comme maison particulière, était reconnue et identifiée par les premiers explorateurs qui avaient visité la ville. C’est à l’aumônier Giudicelli que devait revenir le mérite de l’avoir dégagée, restaurée en partie et rendue au culte chrétien. Tout le monde reconnaît qu’on a là l’une des rares basiliques paléochrétiennes, avec un plan latin, qui nous soit parvenue relativement bien conservée, d’autant que le monument est entièrement construit en gros blocs de pierre calcaire locale. Celle-ci semble, en partie, édifiée sur l’emplacement d’anciens temples païens antérieurs au IVe s. à en juger par le réemploi des anciens éléments architectoniques de ces édifices et des soffites, dont certaines portent des inscriptions latines tardives, relatives à des temples païens disparus. La basilique semble, selon toute vraisemblance, avoir pris la place du Capitole même de l’ancienne Sicca Veneria. La façade principale du monument est située du côté ouest. On accède, par trois portes, dans un narthex voûté en voûte d’arête. Celui-ci ouvre, par une porte latérale, sur le côté sud, donnant accès à des annexes encore cachées par les constructions actuelles. Du narthex on entre, par trois portes, dans la grande salle. Cette dernière, composée d’une nef centrale et de deux bas-côtés, garde les traces des suites d’arcades portées sur une double rangée de colonnes, séparant la nef des bas- côtés et formant, en tout, huit travées. Si la nef était couverte en charpente, les bas-côtés étaient en voûte d’arête. Les côtés latéraux de la grande salle ouvrent sur le côté nord par deux portes, aujourd’hui condamnées, et sur le côté sud par trois portes, donnant sur la place de l’ancien forum réaménagé en une grande cour fermée. Le prolongement de la nef centrale donne sur un arc de tête soutenu par deux colonnes d’ordre corinthien, encadrant une remarquable abside en cul-de-four, décorée de cinq niches demi- circulaires et accostées autrefois par six colonnettes situées au-dessous des consoles soutenant les nervures d’une demi- coupole. Contrairement aux précédentes dispositions, dont le plan est latin, celles de l’abside dénotent une nette influence orientale, que P. Gauckler trouvait "absolument analogues à celles de certaines petites églises de Constantinople " et l’attribuait au début du Ves. D’après les chrismes gravés sur la clef de voûte de l’arc de tête de l’abside, et sur une autre clef de voûte découverte sur les lieux, cette basilique fut dédiée à Saint Pierre. On peut toujours remarquer, sur le grand arc de tête de l’abside, la présence de la clef de voûte qui porte en haut et en caractères byzantins le monogramme suivant : DMNS = d(o)m(i)n(u)s. Au milieu, dans un trapèze est inscrite une couronne, dedans une croix grecque dont les quatre branches portent les lettres : PTRS = p(e)tr(u)s. Dans les quatre angles du trapèze sont figurés des " S " signifiant Sanctus. Une deuxième clef de voûte attribuée au narthex de la basilique trouvée dans le remblai au cours des fouilles représente également une croix grecque inscrite dans une circonférence à double filet. La branche supérieure présente les lettres SCS : Sanctus Christus, la branche gauche un P, la branche droite un R, la branche inférieure un S : Sanctus Petrus. La lettre T étant représentée par la disposition en croix de l’ensemble du monogramme. Cette décoration est relevée notamment à l’extérieur : trois croix grecques, dont deux avec couronnes, sont sculptées au milieu des linteaux des trois portes ouvrant sur le côté sud. On remarque dans une couronne flanquée à droite par une branche d’olivier et à gauche par un palmier, symboles de la passion, une première croix. Une seconde croix est dans une couronne également. Elle est entourée dans la partie inférieure, sous forme d’un demi-cercle, par une longue branche d’olivier. Une troisième croix grecque simple enfin termine la série du côté ouest. Les fouilles effectuées en 1894 par Giudicelli, avaient permis la découverte des anciennes dispositions liturgiques de la basilique. Le chœur, surélevé d’une marche, occupait les quatre premières travées de la nef centrale, fermées par un chancel. L’autel devait se situer évidemment au milieu de cet espace ainsi limité. L’abside surélevée du niveau de la grande salle de deux marches contient encore les traces d’un banc pour le clergé. Quant aux sacristies elles occupaient les deux pièces, d’inégales dimensions, qui flanquent l’abside, dont l’une ouvre sur le côté sud et semble réservée aux officiants. Le sol de la basilique était entièrement recouvert de mosaïques, révélées par les fouilles et enlevées, et de plusieurs dalles de sépultures. Le baptistère est vraisemblablement situé sur le flanc nord en dehors de la basilique. Il devait communiquer avec la grande salle par l’une des deux portes latérales. D’après des témoignages dignes de foi, cette annexe est toujours en place et enterrée actuellement dans le petit terrain vague juxtaposant la basilique. Il semblerait qu’il soit recouvert de mosaïques avec la représentation, au fond du bassin, d’une croix constantinienne. On doit remarquer toutefois que le nombre remarquable des ouvertures de cette basilique sur l’extérieur donne, déjà, une idée sur l’aspect "ouvert " et officiel du culte chrétien à l’époque. Celui-ci devait drainer une grande foule de fidèles. La construction de cette basilique en plein cœur de l’ancien forum de la cité classique consacre le triomphe du christianisme.

|

Remarquable abside assez bien conservée de la basilique paléochréteinne du IV e s. On doit noter ici la reproduction du nombre cinq et celle de la coquille dans l’abside, celle-ci étant le symbole du salut dans l’au-delà, fréquente, par ailleurs dans les stèles dédiées à Saturne. Ou s’agit-il, plutôt, d’une adaptation locale en rapport avec la valeur prophylactique et surtout apotropaïque de la main grande ouverte opposée au mauvais œil ? Dans ce cas nous pensons que le modèle africain est vraisemblablement antérieur à ceux de l’Orient (l’exemple de Saint Siméon le Jeune en Syrie remonte au VI e s.).

Façade restituée de la basilique

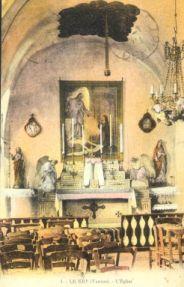

Le narthex reconverti en église paroissiale

Vue de l'ancienne église de la communauté chrétienne du Kef de l'époque coloniale. Le narthex de la basilique avait servi, dès la fin du XIXe s., comme église paroissiale à la communauté chrétienne qui vivait au Kef pendant le Protectorat français. Le monument devait connaître néanmoins, dans les années soixante, d’importants travaux de restauration.

|