|

SITES TOURISTIQUES |

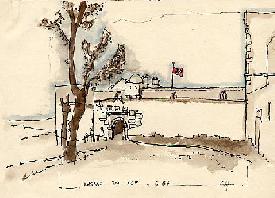

EL-QASBA Tout comme la grande source de " Ras el-Aïn, el-Qasba évoque l’origine, la pérennité et la destinée de la ville du Kef. Son profil, telle une couronne, donne au Kef la silhouette de la ville fortifiée et caractérise profondément son paysage urbain et architectural. Monument symbole du statut particulier du Kef, celui de la principale place forte de la Régence de Tunis, el-Qasba, tel qu’un emblème, reflète la destinée originelle de la ville et synthétise sa très vieille histoire guerrière. Couronnant de ses masses imposantes la vieille médina, el-Qasba surveille la ville, ses abords et un très vaste pays étendu à ses pieds. Elle fut, de tous temps, le refuge inviolable et la clef décisive de nombreux conflits qu’avait connus le pays. Son histoire est également celle de la formation du territoire national de la Tunisie moderne. HISTORIQUE Par sa position fortifiée naturellement et sous sa forme actuelle, el-Qasba est l’aboutissement et l’héritière directe des forteresses antiques qui se sont succédé, au-dessus du rocher primitif de la ville, depuis l’aube de l’histoire et d’une façon permanente jusqu’aux temps modernes. On avait souvent évoqué Cirta comme étant une ville fortifiée. A l’époque romaine, on signale à Sicca la présence d’une garnison militaire. Il est notamment connu qu’à l’époque byzantine, Sika Beneria était dotée d’une citadelle, celle là même qui rendra la ville célèbre sous le nom de Qalaat Shaqbeneriya tout le long du haut moyen âge. Les traces de cette succession sont toujours visibles au sein même d’el-Qasba ou dans ses environs immédiats. Les plus remarquables de ces vestiges restent toutefois le praetorium : chapelle aux enseignes, de l’époque romaine, souvent associé à la présence d’une garnison et les murs et les tours de l’époque byzantine. Quant à l’histoire récente de ce monument, on doit observer que contrairement à ce qu’on avait écrit jusqu’ici, il s’avère que le premier noyau, le petit fort, fut élevé en 1601 à l’époque du règne de Uthmen Dey et de la formation du territoire tunisien. C’est probablement au cours du premier tiers du XVIIe s. que Hamouda Bacha le mouradite devait, à l’occasion de l’installation du premier ujaq permanent (garnison), ajouter un second fort. Une partie d’el-Qasba fut détruite en 1684 au cours des guerres entre les Beys mouradites ; Ibrahim Shrif devait réarmer el-Qasba en 1705. De nouveau et suite à une révolte des habitants du Kef, en 1728, les parties supérieures d’el-Qasba sont démolies. Ce n’est qu’à l’époque d’Ali Basha qu’el-Qasba connut, entre 1736 et 1746, d’importants travaux de modifications et de fortifications. En 1756 et suite au retour au pouvoir des fils de Hsin bin Ali, el-Qasba fut désarmée et abandonnée. Hamouda Basha le husseinite devait par la suite, en 1805, la restaurer et la fortifier à nouveau. Occupée en 1881 par les armées françaises, el-Qasba s’est vue adjoindre en 1888 du côté Est un important camp militaire français. Prise en charge dés 1957 par l’Armée tunisienne, el-Qasba fut concédée en 1986 à la Municipalité qui la restaura et la transforma en un espace culturel et touristique. DESCRIPTION DU MONUMENT Assise à même le rocher proéminent primitif avec lequel elle fait corps, el-Qasba fût construite avec des gros blocs de pierre calcaire récupérés essentiellement de l’amphithéâtre, du théâtre et des mausolées antiques. Ses plans sont conditionnés par la forte présence du rocher et par les lignes de courbe de niveau. Le tout dégage une robustesse et une allure massive à l’image du rôle qu’on avait dû lui assigner dès les origines. L’ensemble du complexe militaire historique, étendu sur une superficie de plus de 6000 m2, est composé essentiellement par la réunion de deux forteresses indépendantes, dont l’une, le petit fort, était réservée à la garnison des Zwawas, et l’autre, le grand fort, à la garnison des Turcs. Régis par les mêmes principes de conception et solidaires l’un de l’autre, ces deux forts sont, toutefois, différents par la taille, le plan et la date de construction. Ils sont tous les deux reliés par des bâtiments annexes et par un espace intermédiaire ceinturé d’une muraille. La totalité de ces fortifications constitue une véritable cité militaire autonome accentuée encore plus par un rempart qui la séparait autrefois du reste de la ville. Les entrées de deux forts donnaient autrefois sur un espace de transition fermé servi par un corps d’entrée principal commun. Celui-ci était, autrefois, aménagé en double passage couvert ouvrant sur la ville du côté Est par deux portes. El-Qasba est, par ailleurs, la clef principale d’un vaste système de fortification englobant les 45 hectares de la médina. Un long rempart parcourant le relief montueux, ponctué de tours, de bastions, de portes principales et secondaires, de poternes et d’ouvrages fortifiés avancés, associait le destin de la ville à celui de sa Qasba. On accède actuellement par une porte monumentale aménagée en réalité par l’armée française, celle-ci est en léger retrait par rapport à l’entrée d’origine. On laisse à droite le poste de garde pour longer, à gauche, les citernes formées de six compartiments communiquant. Celles-ci reflètent, avec les autres citernes du grand fort, le grand soin des aménageurs pour s’assurer les provisions d’eau nécessaires et vitales. En face, on remarque la façade du petit fort. En contournant à gauche la tour d’angle Sud de celui-ci, on observe, entre deux tours, la présence d’une série d’arcades surbaissées : ce sont celles des anciennes écuries construites, à l’époque française, au pied de la courtine Sud. Le petit fort présente un plan carré régulier flanqué aux quatre coins par des tours d’angle droites. L’entrée principale, légèrement décentrée vers le Sud, est ouverte sur la courtine Est, sa porte dérobée est située à l’opposé : du côté N.O. Cette entrée principale, surmontée d’une échauguette, est remarquable par le réemploi des éléments d’architecture antiques. Elle présente, entre des chapiteaux corinthiens de pilastre, l’inscription commémorative de l’édification de ce fort datée de 1009 h/1601. Le style de cette façade rappelle la renaissance italo-espagnole, celui-là même dont on retrouve l’esprit dans le mihrab morisque de la grande mosquée de Testour. La porte d’entrée en bois protégée et renforcée de plaques de cuivre comporte deux vantaux et un portillon. En face du vestibule en chicane simple, quelques colonnes et arcades rappellent l’ancienne mosquée des Zwawas, remplacée par un bâtiment moderne de l’armée française dit "Maison du Colonel". A gauche, on accède à la cour centrale où s’ouvrent les chambrées. Au fond, on remarque à droite une petite chambre discrète qui ouvre par une poterne sur l’extérieur et permet des sorties dérobées. A droite, on accède à la terrasse et aux tours par une rampe d’escaliers. Sur le flanc ouest, on remarque la série d’embrasures casematées surmontées d’un chemin de ronde avec une échauguette. Celles-ci, garnies autrefois de pièces d’artillerie, assuraient la défense de l’ancienne porte ouest de Sidi Ali Bin Salah. Les quatre tours étaient également garnies de plusieurs canons qui protégeaient les différents angles. C’est au niveau du mât des couleurs, que s’offre aux visiteurs une vue panoramique exceptionnelle et captivante d’où l’on peut observer au loin tout le pays que devait surveiller el-Qasbah. A la sortie du petit fort on ne doit manquer d’admirer la belle pièce d’un mortier en cuivre coulé à Alger à la fin du XVIIe, trophée de guerre pris aux armées algériennes. Il fut offert par Hamouda Pacha à la ville en signe de reconnaissance. On l’employait, jusqu’à une date récente pour annoncer la rupture du jeûne de Ramadhan et comme signal d’alarme et de mobilisation. En remontant en direction du grand fort on longe les anciennes geôles où des restes de cellules d’époque française gardent le témoignage de l’architecture carcérale militaire ; la ville du Kef avait à cette époque un camp disciplinaire (biribi) très célèbre. Faisant face au petit fort du côté Est, le grand fort offre un vaste quadrilatère, flanqué au coin Ouest d’une tour d’angle droite creuse et aux coins Nord et Sud par deux grandes tours bastionnées en léger fruit. La tour d’angle du S.O. est camouflée en bas par le grand vestibule de l’entrée et à l’étage par la sraya. Celle-ci abrite les deux portes et le vestibule de l’entrée principale du fort. Le bel ordonnancement de la porte d’entrée principale du grand fort et sa décoration, de tradition maghrébine, contrastent avec l’austérité des lieux. Cette entrée est précédée d’un pont-levis, l’un des rares exemples encore en place, bien qu’il fut restauré tout récemment. L’ancienne porte d’origine, renforcée de plaquage métallique, possède deux vantaux et un portillon. Elle donne sur le grand vestibule d’entrée en chicane et doublement coudée. Celle-ci repose, en partie, sur deux colonnes accolées au mur ouest de l’ancienne tour construit en gros blocs. Sur ce dernier, on peut discerner encore des traces de peinture rouge et verte, quelques dessins, visiblement des armoiries, et la forme probable du bas d’un lion redressé. Ce vestibule est séparé en deux par l’ancienne porte du deuxième fort du XVIIe s. Celle-ci aménagée à l’angle où la courtine ouest et la tour S.O du grand fort se rejoignent, ouvre vers le plein sud. Elle est remarquable par son encadrement de plein cintre. Elle est sculptée en ronde bosse, des pieds droits jusqu’à la clef de voûte, avec des motifs pétaloïdes. Les écoinçons sont ornés, de part et d’autre, de deux croissants. Cette porte allie robustesse et élégance. Sa présence insolite dénote le passage de maîtres tailleurs méditerranéens très souvent mentionnés dans les registres du chantier d’el-Qasba. La vaste cour centrale du grand fort, véritable place d’armes, est entourée sur les trois flancs Ouest, Nord et Est par une succession de grandes chambrées. A gauche au fond dans l’angle ouest, on peut découvrir le seul exemple d’un intérieur de tour d’angle creuse, recouverte par quatre voûtes d’arête et reposant sur un pilier massif central qui doit soutenir également la terrasse de la tour et ses batteries. En face, à l’angle Nord, sous le bastion, existe toujours les restes de l’ancienne tour-vigie (balamita) enveloppée, depuis les travaux du début du XIXe s., par les murs du bastion. Apparente jusqu’au début de ce siècle, celle-ci fut complètement rasée ; aujourd’hui elle est gauchement remplacée par une profusion d’antennes de télécommunications. Au-dessous des chambrées Est, des escaliers mènent aux anciennes poudrières. Le sous-sol de la grande cour est truffé de plusieurs citernes d’eau. On doit signaler que la porte qui s’ouvre au milieu des chambrées Est, tout comme celle de l’entrée située sur le flanc gauche de l’entrée du grand fort, est récente, destinée à communiquer avec le nouveau camp militaire, situé de ce côté. L’aile Sud comporte l’ancienne mosquée des Turcs. C’est une salle hypostyle formée de cinq nerfs et de trois travées, recouverte en voûte d’arête reposant sur plusieurs colonnes de récupération avec une intéressante collection de chapiteaux antiques. Le mur de fond de cette salle de prière renferme le mihrab en cul de four encadré par un arc bicolore en plein cintre surhaussé. Il est surmonté par une fenêtre et flanqué de part et d’autre par deux fenêtres pratiquées dans la grande épaisseur de la courtine Sud du grand fort. A côté de cette mosquée se trouvait l’ancienne salle des ablutions où l’on relève la présence de murs antiques. La partie intermédiaire entre celle- ci et la sraya était autrefois réservée aux écuries. On accède, par des escaliers, à la sraya, l’étage noble réservé à la résidence de l’ancien commandant militaire de la place du Kef (l’Agha). L’intérieur de cette suite s’articule autour d’une courette. Celle-ci est aménagée, en fait, sur la terrasse de l’ancienne tour d’angle Sud du grand fort et sert des pièces d’habitation réparties tout autour. Elle est bordée du côté Sud par une série d’embrasures casematées surmontées d’un chemin de ronde et surveillant particulièrement la porte principale sud de la ville : Beb Bin Anin. Dans le coin S.O. se trouvait l’ancien mât des couleurs (senjaq). Une grande salle recouverte d’un plafond en bois ouvre par des fenêtres sur le petit fort et par un moucharabieh, en avant corps, sur le reste des lieux. De là, on peut observer les différents organes de la forteresse, son entrée principale, les différents quartiers de la ville et les abords. Un observatoire de choix pour celui qui veut tout contrôler et commander. De la sraya, on suit le chemin de ronde. On remarque de ce côté, tout comme sur la courtine Sud, la présence de merlons, pour aboutir sur la terrasse de la tour d’angle Ouest aménagée sur les trois côtés en embrasures casematées. A l’angle, on remarque une petite pièce d’échauguette pour les sentinelles. Ces embrasures couvrent tous les flancs Ouest et surveillent les deux poternes situées de ce côté, seule celle du petit fort est toujours en place. On continue le chemin de ronde, ponctué de plusieurs meurtrières, pour monter, par une rampe à la terrasse du bastion Nord où sont installées les antennes. De là on peut découvrir tout le flanc Nord, le ravin de Wed bin Smida, les hauteurs de Dardouriya et de Kudiet l- Boumba, une partie du plateau du Dyr et le chemin qui mène vers Sidi Mansour. Toutes ces parties étaient protégées par une série d’embrasures à ciel ouvert, des traces, à l’angle N.O., d’une échauguette qui devait assurer la surveillance des approches des murailles. On suit encore le chemin de ronde Est et l’on aboutit sur la terrasse du second bastion, comportant deux échauguettes et plusieurs embrasures à ciel ouvert qui devaient protéger à la fois la porte principale Est de Beb esh-Sharfeiin, la poterne de Beb Ghdar, soutenir le bastion de Burj er-Rwah et le reste des tours et des bastions Est. De ce côté, s’offre également une vaste vue sur la totalité de la ville et ses environs immédiats ; on peut noter en particulier la succession du site naturel, la médina avec ses différents quartiers et son tissu urbain particulier, la ville coloniale et la nouvelle ville. On peut découvrir surtout le quartier esh-Sharfeiin, Musalla, la Zawiya er- Rahmaniya, la mosquée el-Qadriya, la résidence présidentielle, le quartier Bin Anin et les abords immédiats de la ville de ce côté. En bas de ce bastion, on peut découvrir le mausolée de Sidi Bou Makhlouf, Medrasit el-Militi, le café maure, le fondouk et la basilique.

|

"Maison du Colonel" Ce bâtiment, autrefois résidence du commandant de la place, devait servir néanmoins de logement au non moins illustre Maréchal Juin. C’était au cours de la IIe guerre mondiale, lorsque El-Kef était la capitale de la Tunisie demeurée hors d’atteinte des forces de l’Axe. La ville devait connaître aussi à cette époque le passage de plusieurs personnalités célèbres, dont De Gaulle et Eseinhower. Renouant avec une vieille tradition, les ennemis du monarque tunisien destitué Moncef Bey, accusé de collaboration avec les Allemands, étaient jusqu’à chercher au Kef un nouveau Bey. L’un des camps du Kef Burj er-Rwah devait servir de cantonnement des prisonniers allemands employés aux divers travaux publics dont le pavement de la ville.

|

Ce coin est remarquable par la présence des pigeons. Cet oiseau? attribut de la déesse Vénus, était, jusqu’à une date récente, assez vénéré. D’après la tradition locale, un des saints de la ville, Sidi Twir, semble se donner la forme d’un pigeon et stationne souvent sur la coupole de l’échauguette ouest du petit fort. D’après le témoignage de Ch. Monchicourt et jusqu’à la date de la prise de possession des lieux par l’armée française, on offrait cet oiseau sacré au sanctuaire de Sidi esh-Shrif situé, également, sur les hauteurs de la ville, non loin de la forteresse. Un geste qui perpétuait curieusement l’offrande qu’on faisait, autrefois, à Melqart, sur les mêmes lieux, plus exactement, au panthéon punico-numide de Cirta, identifié au sanctuaire rupestre de Borj Glel, non loin d’el-Qasba justement. |

|

|

VUE PANORAMIQUE Par un temps clair, on peut observer les horizons lointains dans un rayon de visibilité de l’ordre d’une cinquantaine de kilomètres couvrant un large angle de vue de 210°. On saisit facilement toute l’importance stratégique de cet observatoire de choix, le poids et le rôle que devait jouer la citadelle aérienne du Kef depuis la plus haute antiquité. De ces hauteurs, le regard embrasse ainsi une très vaste vue panoramique étendue pratiquement à toute la région du Kef. Au Nord le regard s’étend jusqu’aux hauteurs de la haute vallée de Majrda et de la Kroumirie, plus proche. Vers le Nord-Ouest, c’est le massif de Jbel Wergha et Sagit Sidi Yousif. Vers l’ouest se profilent les montagnes bleues isolées par où la ligne de frontière avec l’Algérie devait passer. On a successivement Jbel el-Kharouba, Jbel l-Seyn, Jbel Wenza, Jbels el-Harraba (Sidi Ahmed), Jbel Slata et le fameux plateau de la table de Jugurtha. A l’avant-plan, on remarque jbel Gern Halfaya et la vaste plaine de Oglit Sharin. Plus au sud et au-delà de Aragib Kambra, ce sont les plaines de Abida, des Zwerin et de Dahmani. Vers le Sud-Est ce sont plutôt les plaines de Zaafran, de Lorbeus et du Sers. De ce côté on remarque notamment les monts de Makthar et de Massouj, non loin de Jema (Zama). La place surveille et contrôle notamment les différents axes routiers, en particulier la grande voie qui emprunte la dépression naturelle Est-Ouest, ainsi que les trouées naturelles, les cours d’eau et les massifs forestiers. C’est également au pied de ce fort qu’on découvre, en plus de l’ancien quartier des Ahwareth, tout aussi bien la ligne des anciens remparts, les restes de la citadelle byzantine, le tissu particulier de la médina, avec au milieu le périmètre des fouilles du temple des eaux, la grande source, les anciens jardins et oliveraie ainsi que la ville moderne qui pousse de plus en plus vers la plaine.

Les portes d’el-Qasba Nous retenons l’exemple des différentes portes d’el-Qasba où l’on remarque la coexistence d’une porte renaissance, une baroque l’autre maghrébine, d’inspiration almohade, jusqu’aux portes aménagées par l’armée française, dont l’une néo-mauresque et deux autres de style italien. Urbanisme tardif Récemment, au pied du mur d’enceinte sud du petit fort d’el-Qasbah nous avons découvert, au fond d’une ancienne citerne romaine effondrée et abandonnée, une sépulture déposée dans une amphore recouverte par des tuiles, dont l’une porte, gravée, une croix grecque. La présence de cette sépulture de très basse époque, au pied de l’ancienne citadelle byzantine et à proximité de la Xénodochia, confirme une certaine concentration d’habitat " chrétien " non loin du quartier qui porte toujours le nom de Houmit er-roumiya ( quartier byzantin).

|